気候変動への取組み

当行は、「群馬銀行グループサステナビリティ方針」におけるマテリアリティの1つである「地球環境の保全と創造」に向けた取組みとして、2020年7月にTCFD提言への賛同を表明し、気候変動が当行の経営にもたらす影響等の分析を行うとともに、当行の温室効果ガス排出量削減や脱炭素化に取組むお客さまへの支援に取組んでいます。

また、気候変動への取組みを強化し、TCFD提言が開示を推奨する項目に沿った、開示の充実を図っていきます。

※ Task Force on Climate-related Financial Disclosures

(気候関連財務情報開示タスクフォース)

TCFD提言への対応

- TCFD提言に基づく「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に関する開示は、以下のとおりです。

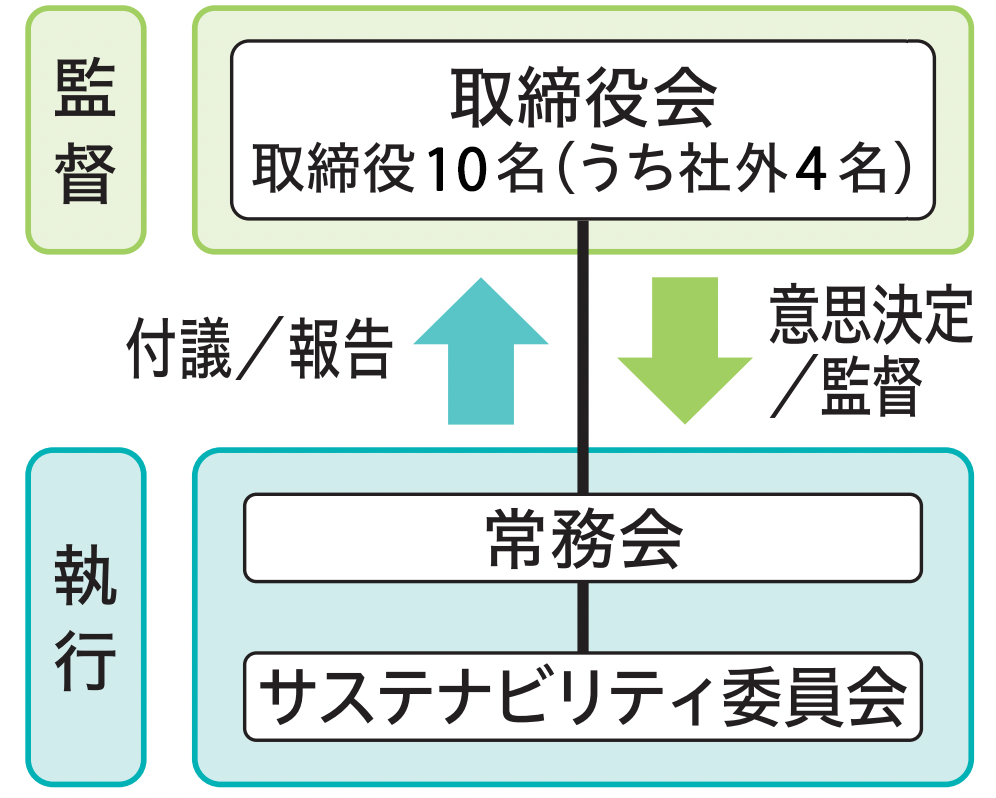

ガバナンス

ガバナンス体制

- 当行では、気候変動や自然資本・生物多様性への対応などを含む、SDGsやESG等のサステナビリティに関する取組みを経営の重要事項として捉え、ガバナンス体制を構築しています。

- サステナビリティへの取組みをさらに強化し、中長期的な視点による経営戦略の構築と各施策の実効性を図るため、頭取を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しています。

- サステナビリティ委員会は、原則として年4回開催し、サステナビリティに関する取組方針の策定や計画の進捗状況報告等を主な協議・検討事項としています。

- サステナビリティ委員会での協議・検討事項は、委員会開催の都度、頭取の諮問機関であり業務上の重要な事項に関し協議を行う常務会に付議/報告することとしております。また、取締役会には原則として年4回報告を行うことで、取締役会が監督を行う態勢としております。

なお、サステナビリティに関する重要事項については、取締役会に付議し、取締役会が意思決定を行っています。

【2024年度 主な委員会議題】

- 「群馬銀行グループSDGs宣言」の改定について

- TCFD提言およびTNFD提言に対する対応について

- 取引先および地域のサステナビリティ向上に向けた取組みについて

- 温室効果ガス排出量削減に向けた取組みについて

- 人的資本にかかる非財務KPIの実績および新たなKPIの設定

業績連動型株式報酬

- 2019年6月に導入した社内取締役に対する業績連動型株式報酬(以下、パフォーマンス・シェア)の評価指標のうち、非財務指標について、「当行の温室効果ガス排出量の削減率」や「サステナブルファイナンス累計実行額」等、気候変動への対応を含むSDGs達成への貢献を測る指標を採用しています。

戦略

気候変動関連のリスク・機会の特定

- 気候変動に伴うリスク(物理的リスク・移行リスク)と機会については、短期(3年)、中期(10年)、長期(30年)の時間軸で、定性的な分析を行っています。

| リスクと機会 | 概要 | 時間軸 | ||

|---|---|---|---|---|

| リスク | ||||

| 物理的リスク | ||||

| 信用リスク |

|

短期~長期 | ||

|

短期~長期 | |||

| オペレーショナル・リスク |

|

短期~長期 | ||

| 移行リスク | ||||

| 信用リスク |

|

中期~長期 | ||

|

短期~長期 | |||

| 風評リスク |

|

短期~長期 | ||

| 機会 | ||||

| ビジネス機会の増加 |

|

短期~長期 | ||

|

短期~長期 | |||

| コスト削減 |

|

短期~長期 | ||

機会

- 脱炭素社会への移行や生物多様性などへの対応要請の高まりに伴い、お客さまの経営課題は多様化しており、当行では、中期経営計画でパーパス営業の深化を掲げ、多様化するお客さまの経営課題に対し、「つなぐプロセス」を起点にお客さまのゴールやニーズを深掘し、新たな金融商品サービスの提供や資金需要への対応など、質の高いソリューションの提供に取組んでいます。

- お客さまの気候変動や自然資本への対応を積極的に支援することで、お客さまの事業基盤が強化され、結果として当行の収益機会の拡大、持続的な成長につながるものと考えています。

シナリオ分析

- 物理的リスクおよび移行リスクについて、複数の温度帯シナリオを用いて分析しました。当行財務への影響は限定的であると評価ができる結果となりました。

物理的リスク

- 物理的リスクについては、気候変動に起因する自然災害の大半を占め、国内で発生確率の高い水害による影響を分析しました。

- 分析にあたっては、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の8.5シナリオ(4℃シナリオ)を前提に、ハザードマップを利用して推計した「当行担保不動産の価値毀損額」および「浸水に起因するお客さまの事業停滞日数」から、2050年までの当行の与信費用の増加額を試算しました。

- また、新たに2024年度から、同シナリオを前提に2050年までの当行事業施設の損害額を試算しました。

シナリオ IPCC/RCP8.5(4℃シナリオ)

想定される主な動き:規制の導入が鈍く、地球温暖化がさらに進む分析対象 国内に本店を置く融資先中小企業 当行事業施設 分析内容 ハザードマップを利用して推計した当行担保不動産(建物・マンション)毀損額・お客さまの業績悪化による売上減少額から、与信費用への影響を推計 ハザードマップを利用して推計した当行事業施設(建物・設備等)損害額および浸水被害が発生する拠点割合を推計 分析結果 2050年までの与信費用増加額:最大で43億円 2050年までの損害額:最大で2億円

浸水被害が発生する拠点割合:19%

移行リスク

- TCFD提言で気候関連の財務影響を受けやすいとされるセクターのうち、気候変動への影響度と当行のエクスポージャーという観点から、分析対象セクターを選定しており、2024年度は「金属・鉱業」セクターを新たに加えました。

- 地域の基幹産業のひとつである「自動車」セクターの分析においては、モデル企業以外の取引先についても、取扱製品等の影響度に応じた売上予想に基づいて与信費用増加額を試算するなど、分析結果の精緻化に取組んでいます。

シナリオ NGFS/NetZero2050(1.5℃シナリオ)、IEA/NZE2050(1.5℃シナリオ)、IPCC/RCP2.6(2℃シナリオ)

想定される主な動き:気温の上昇を抑制するために、必要な規制や技術革新が導入される分析対象 「自動車」「エネルギー(電力、石油・ガス)」「トラックサービス」「金属・鉱業」 分析内容 - セクターに対して想定される事業インパクトを定性的に評価

- 定性分析に基づき、セクターごとにモデル企業を選定してシナリオの予測データや公開情報等を基に将来の業績変化を予想

- 上記分析結果をセクター全体に展開し、与信費用の増加額を試算

分析結果 2050年までの与信費用増加額:累計で198億円

炭素関連資産の状況

- 当行の与信残高に占める炭素関連資産の割合は、24.8%となっております。

| エネルギー | 運輸 | 素材・建築物 | 農業・食料・林業製品 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 与信額 | 770億円 | 3,079億円 | 11,412億円 | 1,888億円 | 17,149億円 |

| 割合 | 1.1% | 4.5% | 16.5% | 2.7% | 24.8% |

(2025年3月末の貸出金、支払承諾、外国為替、私募債等の合計。ただし、水道事業、再生可能エネルギー発電事業を除く)

リスク管理

- 当行は気候変動に起因する物理的リスクや移行リスクが当行の事業運営や戦略・財務計画に大きな影響を与える重要なリスクと認識しています。

- シナリオ分析等により把握した各種リスクについて、「信用リスク」「オペレーショナル・リスク」などリスクカテゴリーごとに影響を把握し、既存の枠組みの中で管理する態勢を整備していきます。

- シナリオ分析の結果等を踏まえ、気候変動への対応や脱炭素社会への移行に向け、お客さまとの対話(エンゲージメント)を強化しています。お客さまごとの課題やニーズを深く理解しソリューションを提供することで、ビジネス機会の創出や管理の強化につなげていきます。

- また、2021年6 月に制定した「環境・社会に配慮した投融資方針」※の中で、新設の石炭火力発電所を資金使途とする投融資は原則として行わないなど、気候変動への負の影響が大きいセクター向け与信に関する取組姿勢を明文化しています。

- ※「環境・社会に配慮した投融資方針」についてはこちらをご参照ください。

指標と目標

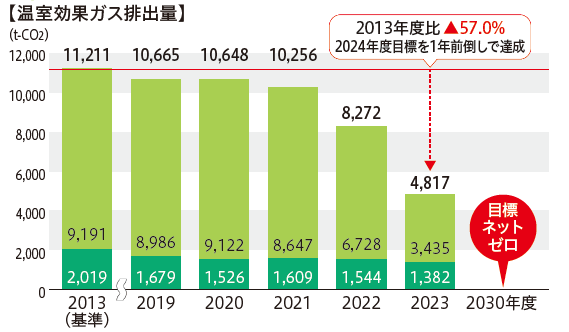

温室効果ガス排出量

スコープ1、スコープ2

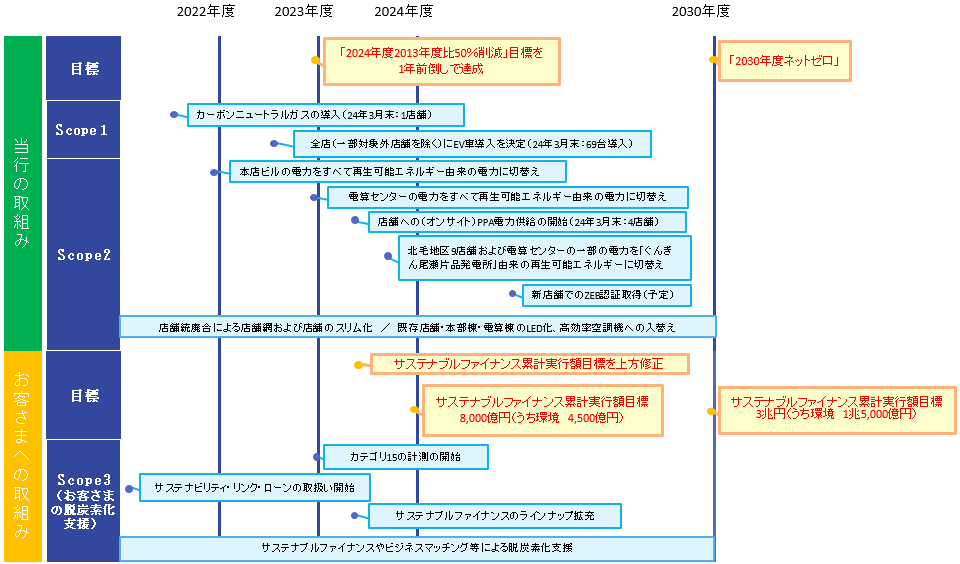

- 脱炭素社会の実現や社会の持続的発展に貢献していくため、当行における温室効果ガス排出量削減目標「2030年度 ネットゼロ」を設定しています。

- 2024年度の温室効果ガス排出量は、店舗へのPPAによる太陽光発電設備の設置や、ネーミングライツを取得した「ぐんぎん尾瀬片品発電所」由来の再生可能エネルギーの活用、カーボンオフセット燃料の導入などにより、4,516t-CO2(オフセット後)、2013年度比59.7%の削減となりました。なお、「2024年度2013年度比50%削減」目標については2023年度に1年前倒しで達成しています。

- 今後も環境に配慮した店舗づくりや電気自動車の導入等、「2030年度 ネットゼロ」達成に向け、取組みを強化してまいります。

- スコープ1: 当行自らによる直接排出(重油、都市ガス、 ガソリン等)

- スコープ2: 他社から供給されたエネルギー使用による間接排出(電気、冷水、蒸気等)

- ※省エネ法の定期報告書の基準に準拠し算出。 ガソリンにおける排出量は、

年間平均ガソリン単価、排出係数を用いて算出。 - ※温室効果ガス排出量の算出範囲は、当行国内拠点におけるスコープ1、スコープ2。

(単位:t-CO2)項目 2013年度 2022年度 2023年度 2024年度 スコープ1 2,019 1,544 1,381 1,402 スコープ2 9,191 6,728 3,435 3,447 スコープ1+2 11,211 8,272 4,816 4,849 (オフセット) - - (9) (333) スコープ1+2

(オフセット後)11,211 8,272 4,807 4,516

スコープ3

- 当行では、温室効果ガス排出量の計測範囲の拡大に取組み、2023年度から該当する全カテゴリの算定を行っています。

(単位:t-CO2)

項目 2022年度 2023年度 2024年度 カテゴリ1 (購入した商品・サービス) 13,202 13,876 14,726 カテゴリ2 (資本財) 10,713 16,132 11,526 カテゴリ3 (スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) 1,537 1,482 1,212 カテゴリ4 (輸送・配送 上流) 280 310 314 カテゴリ5 (事業活動から出る廃棄物) 166 146 206 カテゴリ6 (出張) 287 450 739 カテゴリ7 (雇用者の通勤) 3,481 3,242 3,147 合計 29,666 35,638 31,870 - ※カテゴリ8~14については、事業の性質上該当なし。

- ※2024年度の温室効果ガス排出量から第三者保証の取得に取組んでおり計測方法を変更しているため、過年度分についても、再度計測を行っています。

【計算方法】

カテゴリ1 : 購入した製品やサービスの金額について、各排出原単位を乗じています。

なお、算定にあたっては、当行で利用している経費管理システム等から得られるデータを利用し、勘定科目や摘要コードなどを基に算定要否や使用する排出原単位を判定しています。カテゴリ2 : 各年度において取得した有形固定資産・無形固定資産の金額に排出原単位を乗じています。 カテゴリ3 : 電気の使用量に排出原単位を乗じています。ガソリン、都市ガス、プロパンガス、重油、蒸気(冷水を含む)の使用量については、「LCIデータベースIDEAV2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」の排出原単位を乗じています。 カテゴリ4 : 郵便料および運輸料(グループ内取引を除く)に排出原単位を乗じています。 カテゴリ5 : 廃棄物の収集・処理にかかる支出額に排出原単位を乗じています。 カテゴリ6、7 : 各交通手段別の交通費支給額に各排出原単位を乗じています。 - ※計測にあたっては、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver2.7)」および、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース(ver3.5)」を使用。

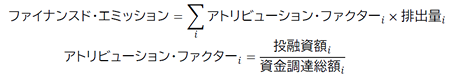

スコープ3カテゴリ15について

- 金融機関にとって、スコープ3カテゴリ15(投融資先の温室効果ガス排出量)は、気候変動におけるリスクと機会を捉えていく重要なものと考えられることから、PCAF※スタンダードの計測手法に基づき、2025年3月末時点における国内の事業性融資先法人に対する投融資を対象にカテゴリ15の試算を行いました。

- 今後も、計測範囲の拡大および高度化に向けた検討を進めてまいります。

- ※Partnership for Carbon Accounting Financials。投融資先の温室効果ガス排出量の計測・開示を標準化するための基準を開発する国際的なイニシアティブ。

業種別排出量(TCFD炭素関連セクター18業種)

| 業種 | 炭素強度 (t-CO2/百万円) |

排出量 (t-CO2) |

加重平均データ クオリティスコア |

|---|---|---|---|

| 石油・ガス | 6.38 | 727,079 | 3.34 |

| 石炭 | - | - | - |

| 電力・ユーティリティ | 27.70 | 648,292 | 2.81 |

| 航空貨物 | 12.14 | 214 | 4.00 |

| 旅客空輸 | - | - | - |

| 海上輸送 | 12.40 | 23,544 | 1.82 |

| 鉄道輸送 | 2.02 | 80,496 | 1.79 |

| トラックサービス | 3.07 | 529,945 | 3.96 |

| 自動車及び同部品 | 6.98 | 972,620 | 3.33 |

| 金属・鉱業 | 7.13 | 1,116,639 | 2.99 |

| 化学 | 11.86 | 436,105 | 2.19 |

| 建設資材 | 12.08 | 298,026 | 2.83 |

| 資本財 | 4.16 | 1,545,658 | 3.54 |

| 不動産管理・開発 | 1.43 | 376,638 | 3.37 |

| 飲料 | 3.19 | 89,430 | 3.94 |

| 農業 | 6.26 | 51,168 | 4.00 |

| 加工食品・加工肉 | 5.62 | 809,745 | 3.81 |

| 製紙・林業製品 | 4.88 | 187,871 | 2.86 |

| その他 | 2.75 | 6,130,955 | 3.43 |

| 合計 | 14,024,425 | 3.36 | |

【排出量の算定式】

投融資先の温室効果ガス排出量(ファイナンスド・エミッション)は、投融資先の資金調達総額に占める当行の投融資額の割合(アトリビューション・ファクター)に投融資先の温室効果ガス排出量※を掛け合わせて計算しています。

- ※開示情報の取得ができた企業については開示情報、それ以外の企業については推計値を使用。

- ※iは各投融資先

【業種別炭素強度の算定式】

業種別炭素強度は、業種毎に下記の算定式で導出しています。

Σ(個社別の炭素強度 × 個社別の投融資額) / 個社別の投融資額総計

【データクオリティスコア】

利用可能なデータの内容を基に、5段階のスコアを付与しています。スコア1が最もデータの質が高く、スコア5が最も低い質となります。

- ※2024年度から第三者保証の取得に取組んでおり、計測方法を変更しています。今後も、投融資先の温室効果ガス排出量の開示拡大や炭素強度データの更新、算定手法の高度化等により、算定結果が変わる可能性があります。

第三者保証の取得について

- 温室効果ガス排出量の計測・開示にあたり、数値の信頼性を確保するため、2024年度から第三者保証の取得に取組んでいます。2024年度の温室効果ガス排出量は、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による独立した第三者保証を取得しています。今後も、第三者機関による検証を継続し、開示情報の信頼性や透明性を高めていきます。

「第三者保証報告書」については、こちら[PDF:1,583KB]をご覧ください。

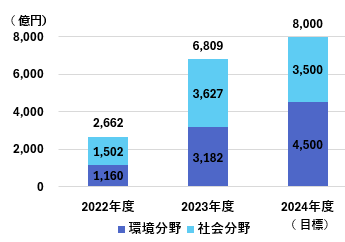

サステナブルファイナンス

- 地域のサステナビリティ実現に向け、環境・社会課題等への取組みをさらに進めていくため、2022年度から2030年度までのサステナブルファイナンス※累計実行額目標、3兆円(うち環境分野1兆5,000億円)を設定しています。

- 2024年度は、サステナブルファイナンス累計実行額1兆1,284億円(うち環境分野5,813億円)となり、2024年度目標8,000億円(うち環境分野4,500億円)を達成しています。

- 2030年度目標達成に向け、中期経営計画では、2025年度から2027年度までのサステナブルファイナンス累計実行額目標を1兆2,000億円(うち環境分野6,000億円)と設定しています。

- サステナブルファイナンスに積極的に取組むことで、地域のESG課題の掘り起しや解決につなげていきます。

- ※サステナブルファイナンスは、環境課題(再生可能エネルギーや省エネ設備等)や社会課題(創業、事業承継、医療等)の解決に資するファイナンスを対象としています。

お客さまの脱炭素化支援

- 金融機関にとって、スコープ3カテゴリ15(投融資先の温室効果ガス排出量)の削減は、地域の脱炭素化につながる重要な取組みであり、当行では、「つなぐプロセス」によるエンゲージメントなどを実施しています。

- 特に、地域経済の中核を担う自動車産業は、電動化の急速な発展など取り巻く環境が大きく変化しており、地域のサプライヤーも取扱製品の電動化対応や、製造過程における温室効果ガス排出量削減など、さまざまな対応が迫られていることから、当行においても自動車セクターを重要なセクターのひとつとして捉え、自動車メーカーOBの招聘などによるサポート態勢の拡充に取組んでいます。また、個社別にヒアリングを行い、ヒアリング結果をもとにデータ整備やポジショニングマップを作成し、お客さまの支援に活用しています。

- また、セクター別の投融資先の温室効果ガス排出量などを踏まえ、優先的に対応するセクターなどを選定し、お客さまのニーズや状況に応じた最適なソリューションの提供を進めています。

ファイナンスによる地域の脱炭素化への貢献

- 地域の脱炭素化に向け、当行では、サステナビリティ・リンク・ローンやぐんぎんSLLプラス、ぐんぎんSX支援ローンなどのサステナブルファイナンスに積極的に取組んでいます。2022年度から2024年度までに当行が取扱った再生可能エネルギー事業向けの融資により、7,731,268MWhの再生可能エネルギーが創出されました。

- また、サステナビリティ・リンク・ローンなどのサステナブルファイナンス商品を利用したお客さまの温室効果ガス排出量の削減量は、1,737,165t-CO2となり、年間に換算すると、当行の温室効果ガス排出量(スコープ1、2)の128倍に相当し、当行スコープ3カテゴリ15(投融資先の温室効果ガス排出量)として推計すると、45,910t-CO2の削減効果となりました。※1

| 項目 | 効果※1 | 世帯換算※2 |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギー事業へのファイナンスによる再生可能エネルギーの創出量 | 7,731,268 MWh |

約198万世帯 |

| サステナブルファイナンス商品を利用したお客さまの温室効果ガス排出量の削減量 | 1,737,165 t-CO2 |

約100万世帯 |

| 合計 | 約298万世帯 (群馬県の世帯数:83万世帯)※3 |

|

- ※1サステナブルファイナンス(環境分野)のうち、定量的な効果が算出可能な案件を抽出し、当行の基準に基づき算出。

- ※2環境省「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査結果の概要(速報値)」をもとに、1世帯あたりの年間温室効果ガス排出量(電気)より算出。

- ※3出所:群馬県「令和6年群馬県移動人口調査結果(年報)」

【脱炭素化に向けたロードマップ】

気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの利用

当行は、日本銀行が行う気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション(以下、気候変動対応オペ)の対象先に選定されています。

なお、気候変動対応オペにかかる対象投融資に関する基準および適合性の判断のための具体的な手続きについては、こちら[PDF:201KB]をご覧ください。

インターネットバンキング

インターネットバンキング ぐんぎんアプリ

ぐんぎんアプリ ぐんぎんビジネスポータル

ぐんぎんビジネスポータル ぐんぎん経営倶楽部

ぐんぎん経営倶楽部 ためる

ためる 運用する

運用する かりる

かりる 便利なサービス

便利なサービス そなえる

そなえる 相談する

相談する 各種お手続き

各種お手続き 資金調達

資金調達 経営・事業サポート

経営・事業サポート 業務効率化

業務効率化